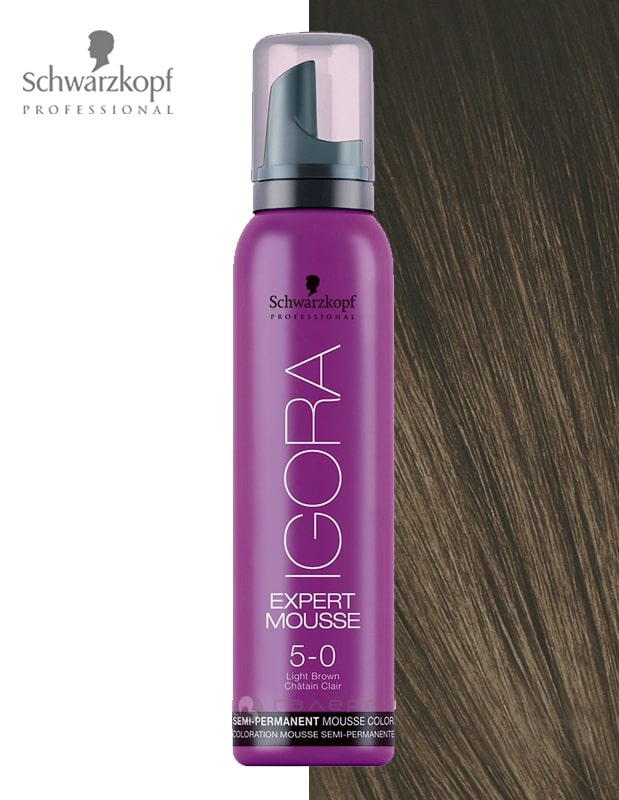

Rozetka.pl | Opinie o Pianka koloryzująca Schwarzkopf Igora Expert Mousse 5- 0 Jasny brąz naturalny 100 ml (4045787292091) – kupuj z dostawą na terenie Polski

THE RESULTS ARE IN 💫 ti hair | RESULTS ARE IN 💫 Thank you to Christine Creation Hair, Nail & Beauty Studio for joining me over on Katie's Curvy Closet Instagram last

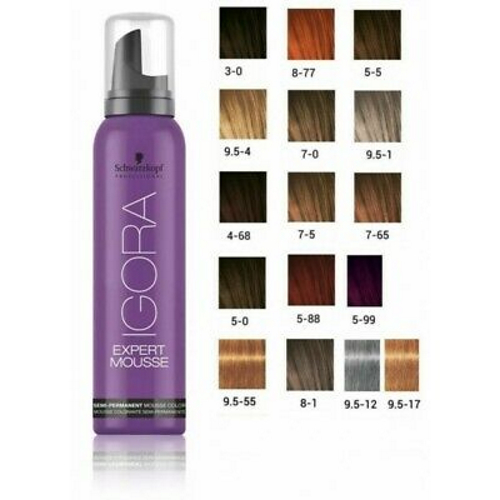

https://www.google.com/search?q=Schwarzkopf Igora Expert Mousse | Schwarzkopf hair color, Palette hair color, Hair color swatches

.jpg)