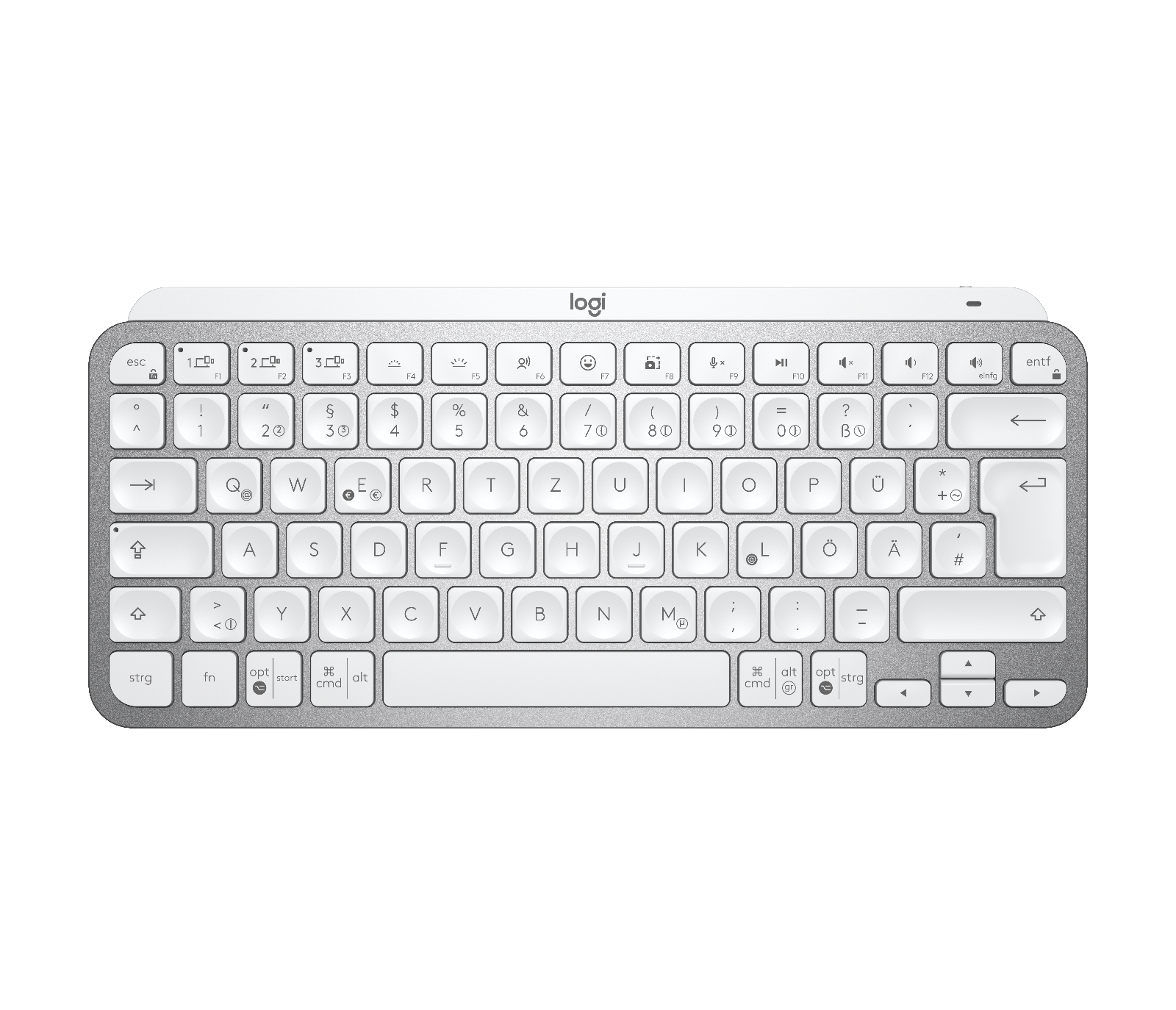

Logitech MX Keys Mini Minimaliste Clavier Sans Fil Illuminé, Compact, Bluetooth, Rétroéclairé, USB-C, Compatible Apple macOS, iOS, Windows, Clavier Francais AZERTY, Construction métal - Gris clair : Amazon.fr: Informatique

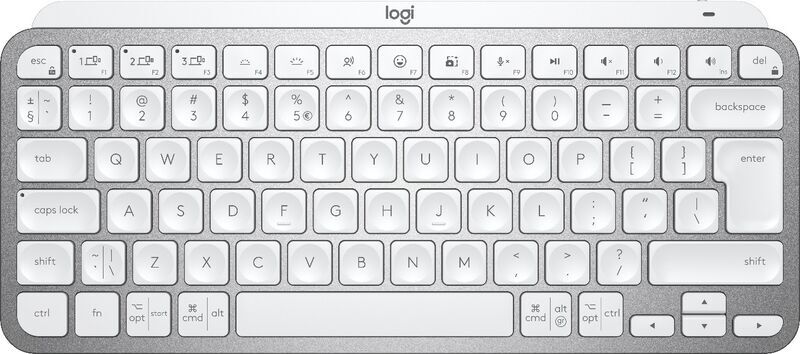

Logitech-Mini clavier sans fil MX prédire, Anywhere 3, souris Bluetooth, ensemble pour ordinateur portable, original - AliExpress

/pub/media/catalog/product/e/0/e017d22c_4120_4b3a_bf1a_320bb79666bf_99f9.jpg)