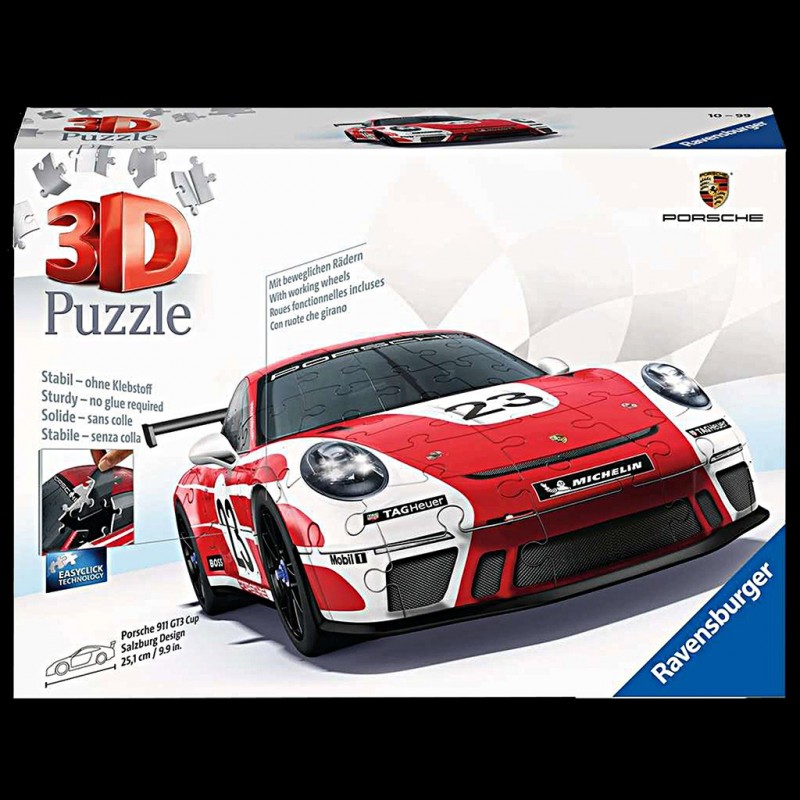

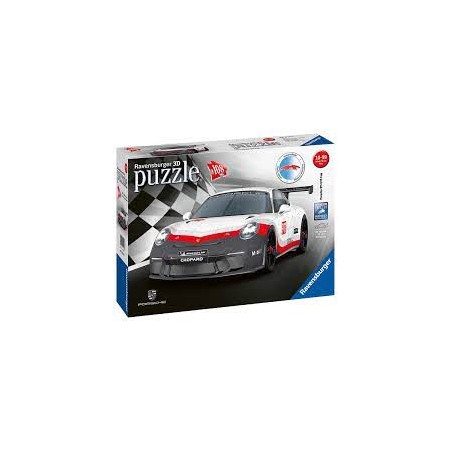

Puzzle 3D Porsche 911 GT3 Cup 108 pièces Ravensburger : King Jouet, Puzzles 3D Ravensburger - Puzzles

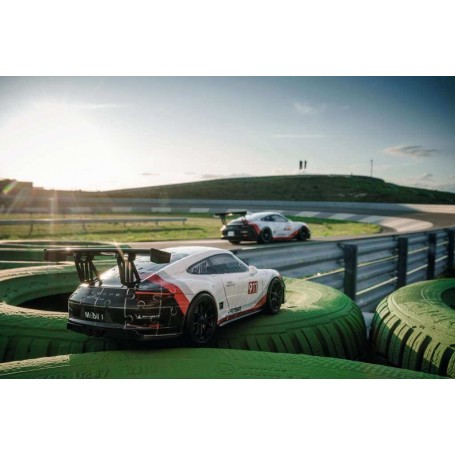

Puzzle 3D Porsche 911 GT3 Cup (avec grille) | Puzzles 3D Objets iconiques | Puzzle 3D | Produits | Puzzle 3D Porsche 911 GT3 Cup (avec grille)

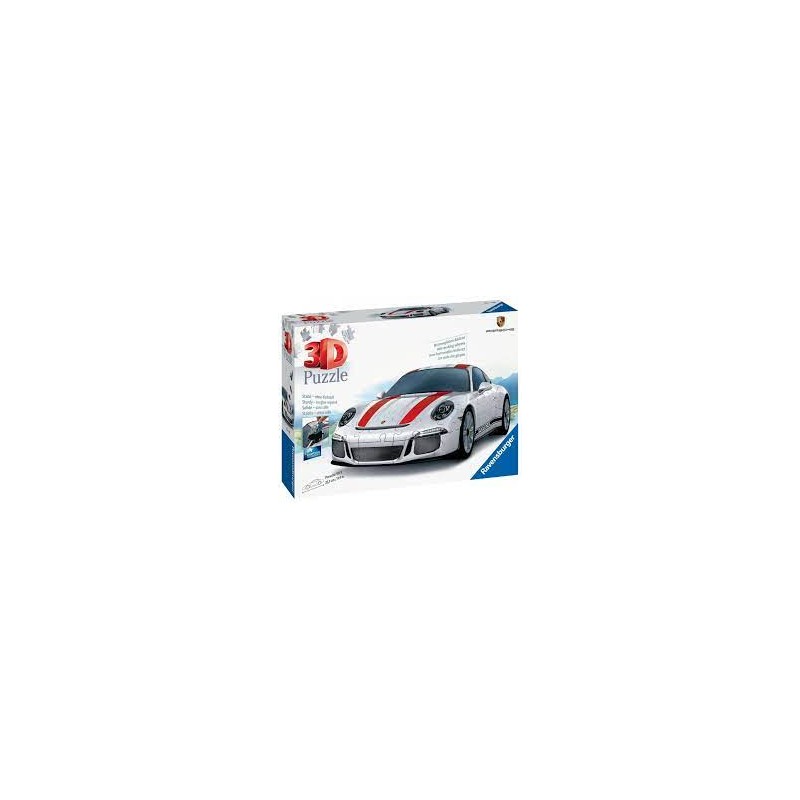

Ravensburger - Puzzle 3D Véhicules - Porsche 911 R - A partir de 8 ans - 108 pièces numérotées à assembler sans colle - Accessoires de finition inclus - 11258 : Amazon.fr: Jeux et Jouets

Puzzle Porsche 3D 911 GT3 Cup Salzburg n° 23 blanc / rouge 108 pièces 1/18 Ravensburger 11287 WAP0400040MPCS

Puzzle 3D Porsche 911R - Ravensburger - Véhicule 108 pièces - sans colle - Dès 8 ans - Cdiscount Jeux - Jouets

Puzzle 3D - Porsche 911 GT3 Cup "Salzburg Design" Ravensburger-11558 108 pièces Puzzles - Voitures, Motos et Camions - Puzzle.fr/Planet'Puzzles

![Acheter Puzzle 3D - Porsche 911 GT3 Cup [136] - Puzzles 3D - Ravens... Acheter Puzzle 3D - Porsche 911 GT3 Cup [136] - Puzzles 3D - Ravens...](https://www.lenuagedecharlotte.com/img/p/5/1/8/8/0/51880.jpg)