Grande Pharmacie Hyeroise - Parapharmacie Sisley Coffret Découverte Emulsion Ecologique Formule Avancée - Hyères

Emulsion Ecologique Formule Avancée Programme Découverte, Coffret Soin Essentiel +3 Produits - Sisley | MyOrigines Produit

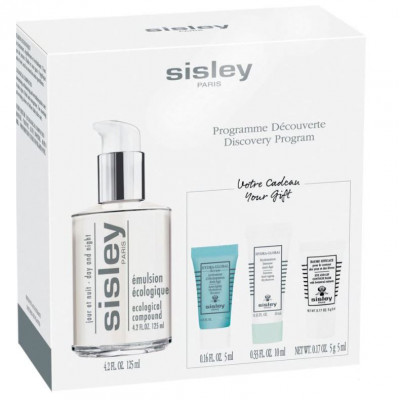

Sisley Discovery Program Set - Coffret (émulsion visage/125ml + gel visage/10ml +crème visage/10ml + masque contour des yeux/2ml) | Makeup.fr