Crucial MX500 4To 3D NAND SATA 2,5 pouces SSD interne - Jusqu'à 560 Mo/s - CT4000MX500SSD1 : Amazon.fr: Jeux vidéo

Crucial MX500 4To 3D NAND SATA 2,5 pouces SSD interne - Jusqu'à 560 Mo/s - CT4000MX500SSD1 : Amazon.fr: Jeux vidéo

Crucial MX500 4To 3D NAND SATA 2,5 pouces SSD interne - Jusqu'à 560 Mo/s - CT4000MX500SSD1 : Amazon.fr: Jeux vidéo

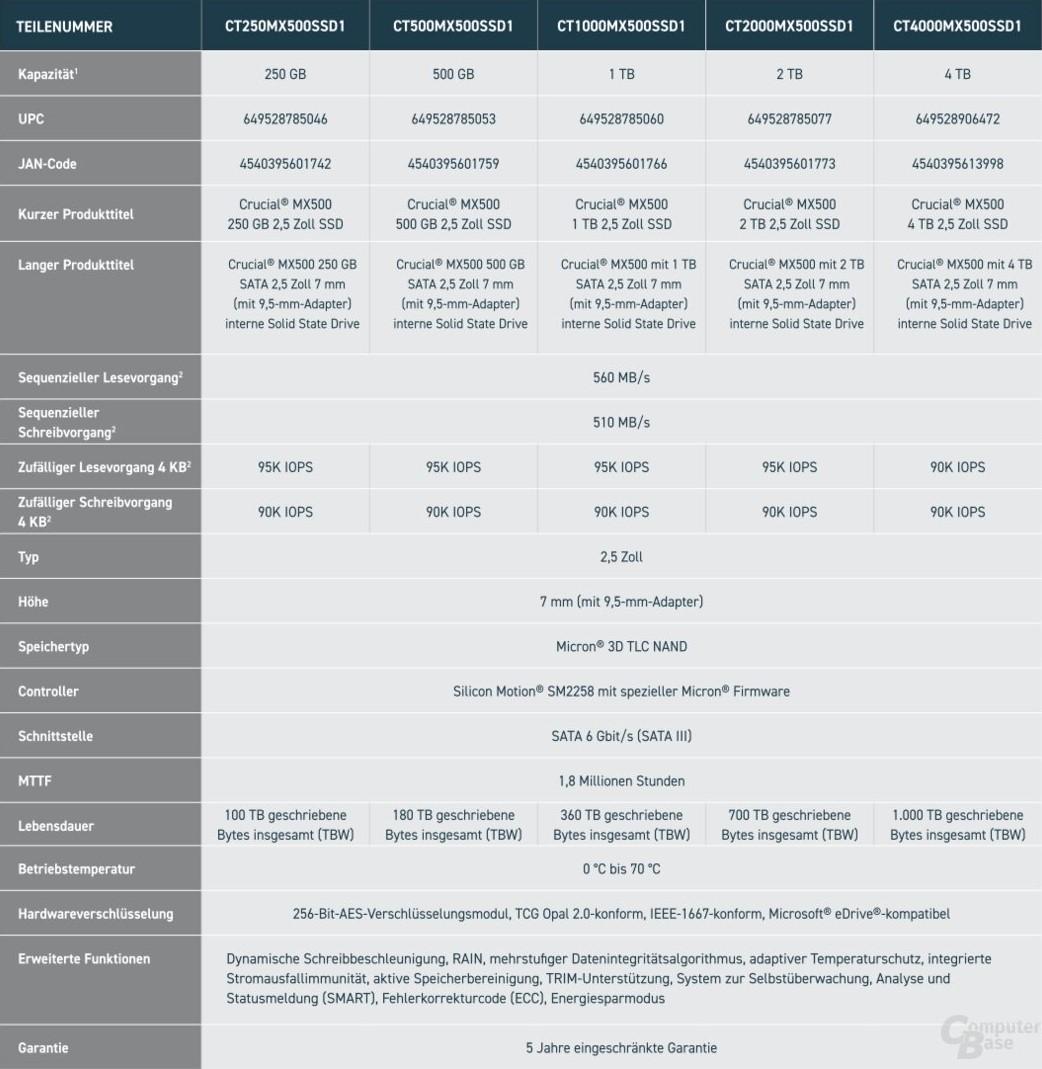

Le SSD SATA n'est toujours pas mort, le MX500 de Crucial passe (enfin) à 4 To - Le comptoir du hardware

Promo : le fameux SSD Crucial MX500 de 4 To au meilleur prix, une réduction qui n'arrive pas tous les jours - jeuxvideo.com