KTM MY RIDE | Your smartphone can be tethered to the bike via Bluetooth, giving you full control over incoming calls and an audio player. All the information pops up... | By

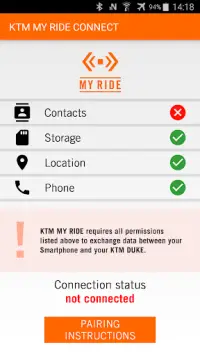

New York, États-Unis - 7 novembre 2020 : logo KTM MY RIDE navigation sur l'écran du téléphone, Editorial Photo Stock - Alamy

KTM MY RIDE Unité de contrôle pour 790 Duke (année 18-) / 890 Duke (année 20-) | RWN-Moto.fr | Accessoires moto, moto tuning, pièces détachées, vêtements et casques

KTM my Ride - Le système de connectivité embarqué s'enrichit de nouvelles fonctionnalités » AcidMoto.ch, le site suisse de l'information moto