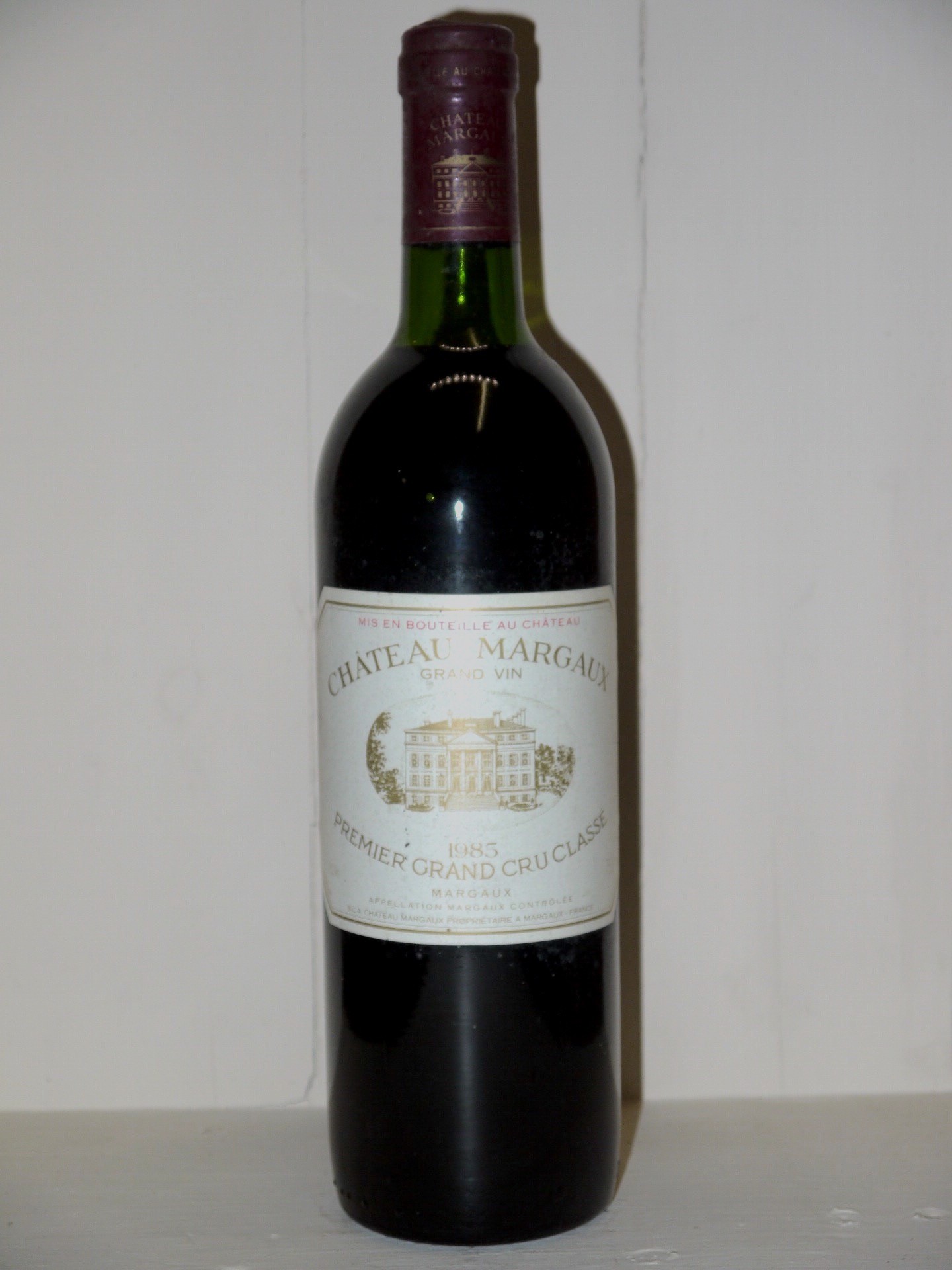

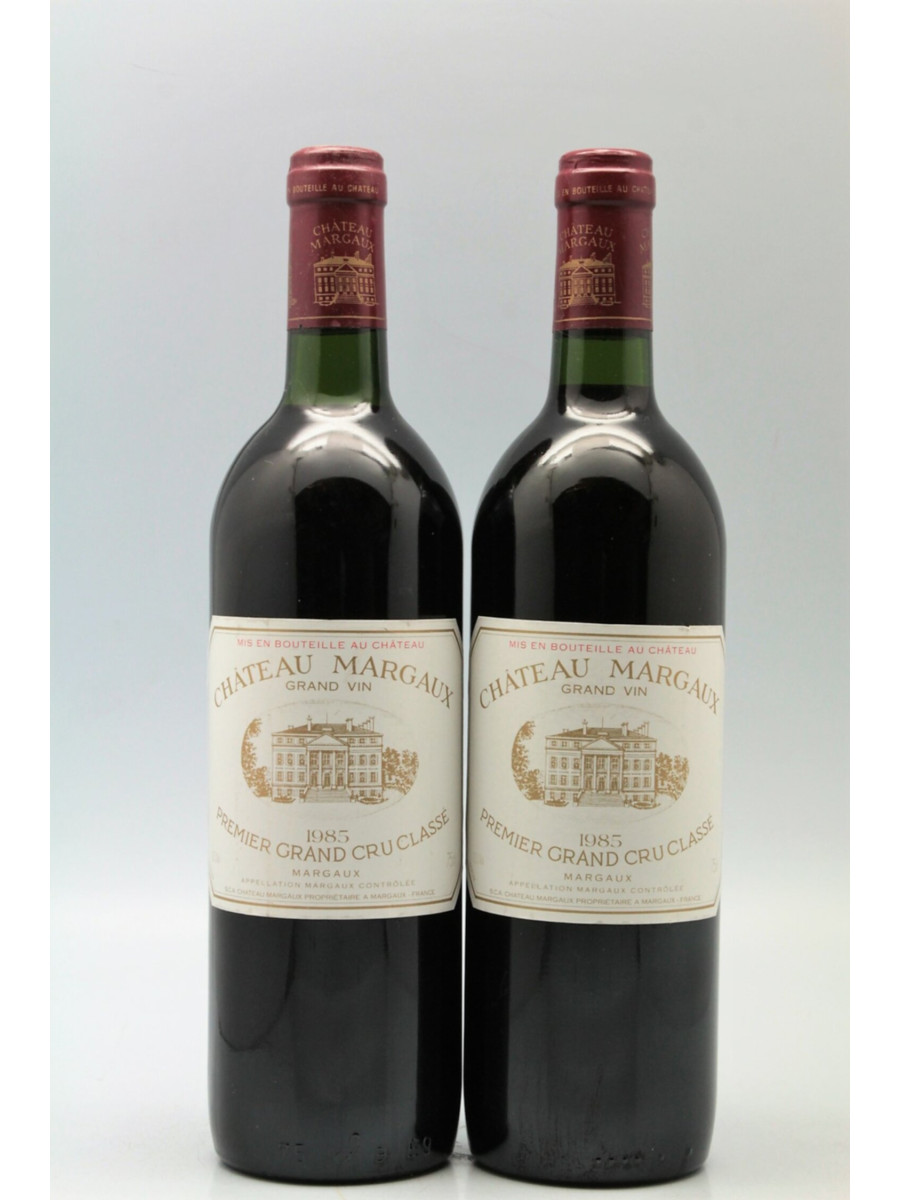

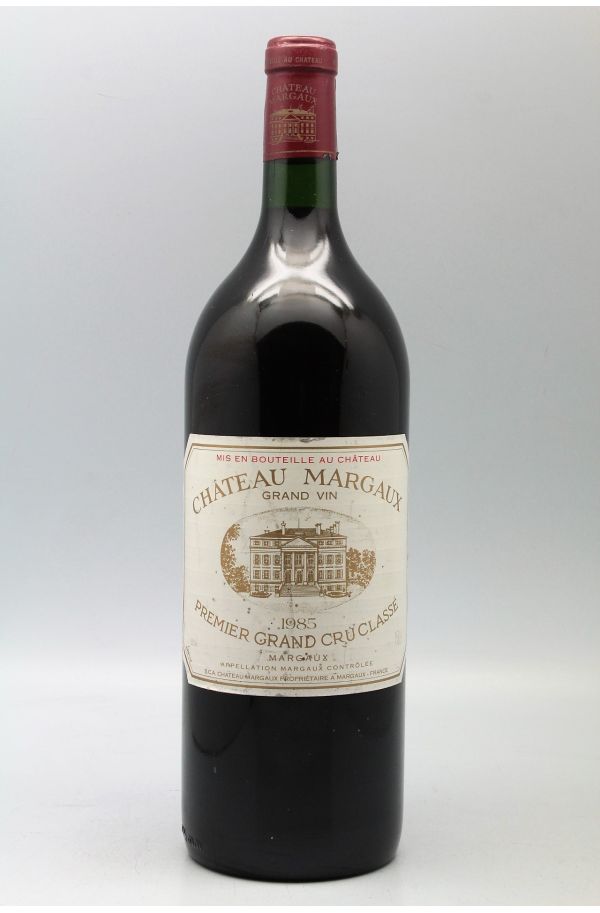

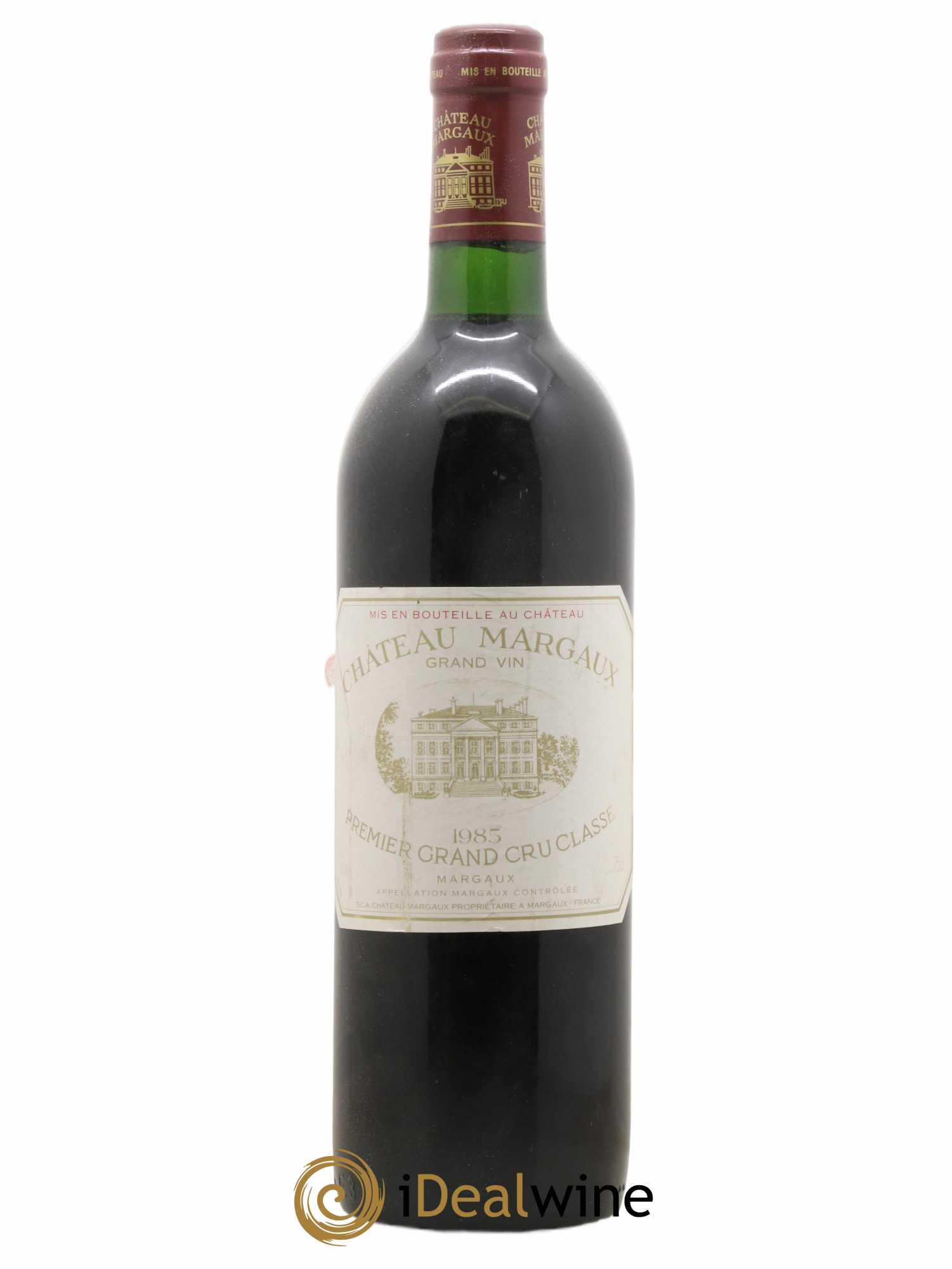

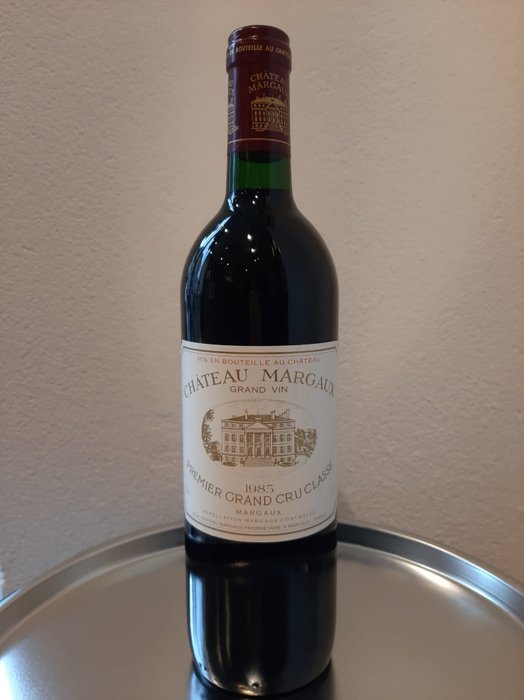

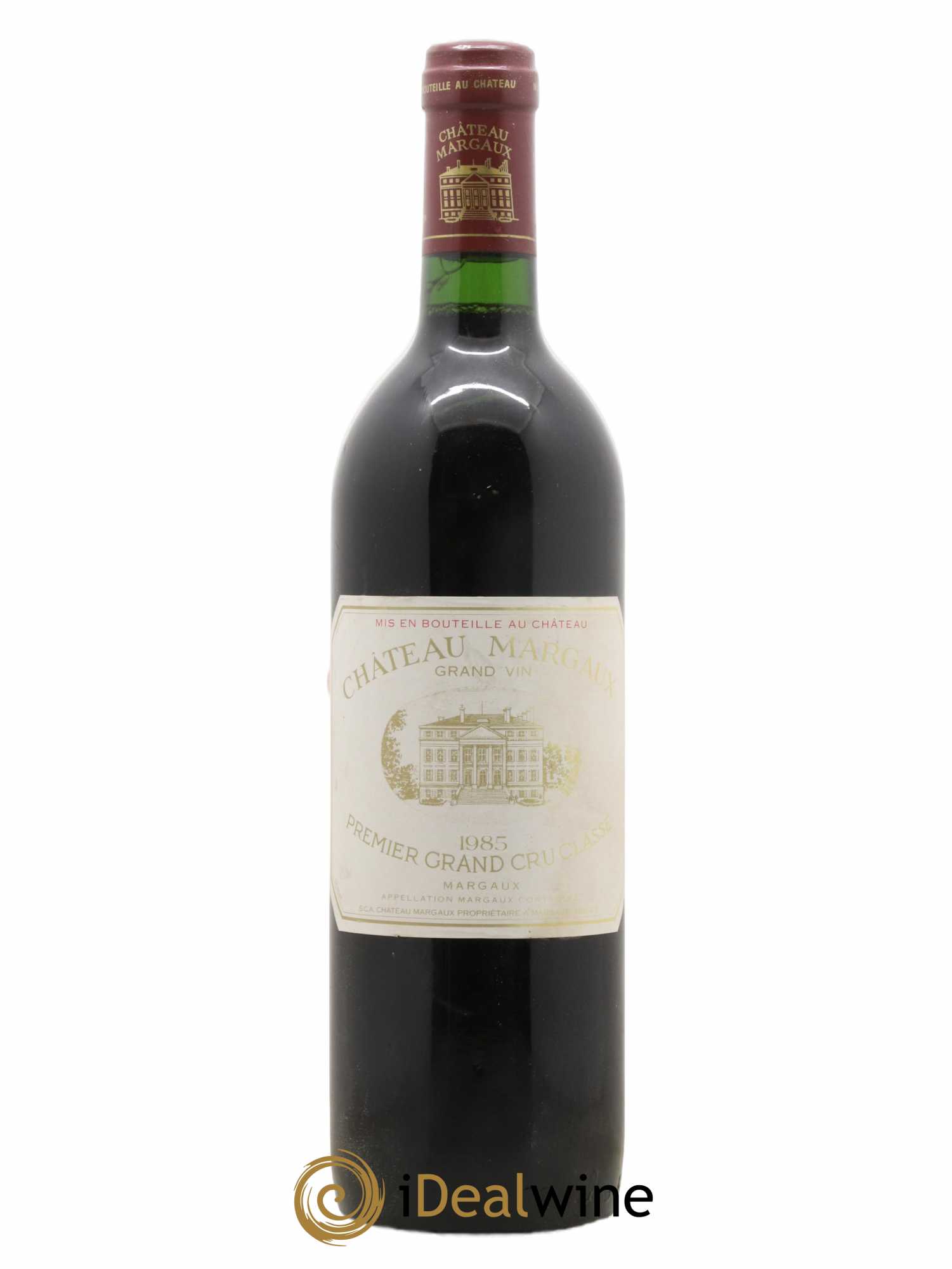

Vins fins et Spiritueux | Vente n°2539 | Lot n°400 2 bouteilles CHÂTEAU MARGAUX 1985 1er GC Margaux (dont 1 base goulot | Artcurial

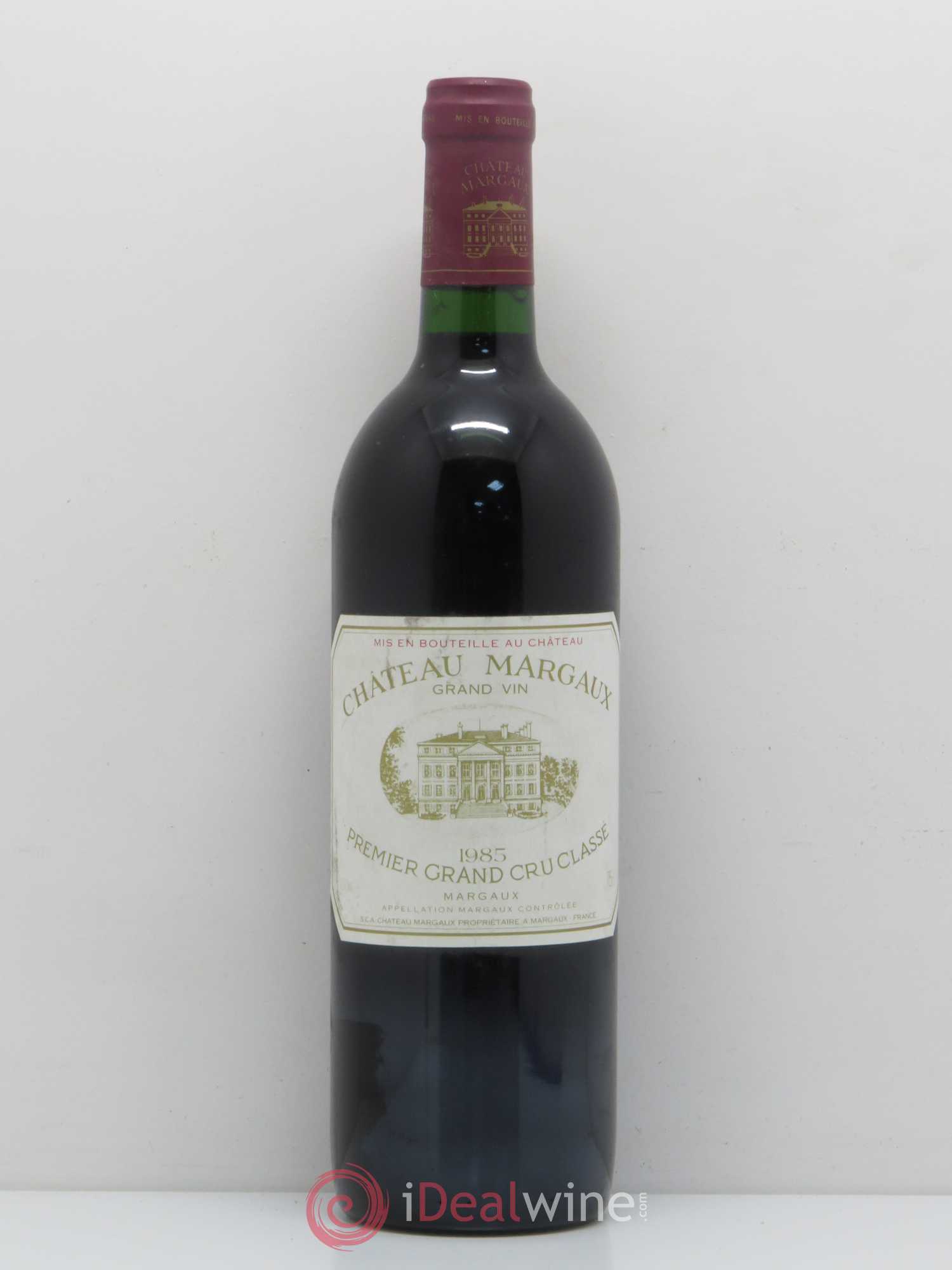

Château Margaux-Château MARGAUX 1985 - Clos des Millésimes : Achat vins, Caviste en ligne, vieux millésimes